大海战2意大利船只升级图 二战意大利海军舰艇大全

加富尔公爵级的主装甲防御结构在30年代的改装中受到的改动幅度相对较小,其250毫米的水线主装甲带被原封不动地保留下来,其厚度不足以抵御381毫米炮弹的攻击,而且由于改装后吃水增加,主装甲带几乎完全下降到水线以下,进一步削弱了其垂直防御能力。

加富尔公爵级在防御方面的改装主要集中在水平防御和水下防御上。为了应对航空炸弹的威胁,加富尔公爵级着力强化了水平装甲,在艏楼甲板增设了一层新的装甲甲板,主装甲甲板的厚度增加到80毫米,使得覆盖在动力舱段顶部的水平装甲总厚度增加到135毫米,在弹药库顶部的水平装甲厚度达到166毫米,但由于这些装甲被分散在多层甲板上,其实际防护能力不如同等厚度的单层装甲甲板。加富尔公爵级还强化了主炮塔基座的防御力,在其外侧增设了一层50毫米装甲,奇怪的是这层装甲与原炮塔基座之间留有50厘米的空隙。

此外,在桅楼内的司令塔受到260毫米装甲的保护,主炮塔正面装甲为280毫米,副炮塔正面装甲为120毫米。经过改装,加富尔公爵级的装甲重量增加了3279吨,占排水量的比例由28.1%增加到39.6%。

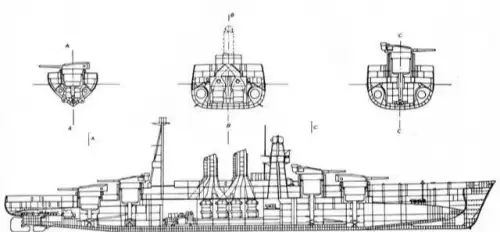

■ 1937年加富尔公爵级完成改装后的装甲结构及舱室布局图,从图中还能看出该舰原有的冲角艏结构,上三图为舰体横向剖面图,显示出舷侧的普列赛防御结构。\n

加富尔公爵级的水下防御系统得到了彻底的改装,其原有的双层底加舷侧隔舱的水下防御结构被全新设计的普列赛防御结构所取代。这一新颖的水下防御结构由海军工程师翁贝托·普列赛(Umberto Pugliese)设计,其主体构造是舷侧的大直径圆筒状隔舱,在隔舱内注入燃油或水,用以吸收鱼雷或水雷的爆炸能量,同时与双层底和内侧的弧形防雷隔壁相结合,提高水下防御能力。

普列赛防御结构完全布置在舰体内侧,避免了在舰体外侧加装大型防雷凸出部导致阻力增加的弊端,但是这一结构相对复杂,而且需要较大的舰体宽度才能应用,其实际防御效果未能如预期的那样有效。尽管如此,在多利亚级的改装以及维内托级上都采用了普列赛结构。

在1937年2艘加富尔公爵级完成改装后,2艘多利亚级随后也被送上船台,接受同样的大改装,其中“安德烈亚·多利亚”号(Andrea Doria)进入CRDA船厂,“卡约·杜里奥”号(Caio Duilio)进入特雷诺船厂,改装工程一直持续到意大利宣布参战之后,“杜里奥”号于1940年7月重新服役,“多利亚”号于同年10月完成改装,历时约三年,如果从1933年加富尔公爵级开始改装算起,意大利海军的战列舰大改装项目整整持续了七年时间。

根据某些资料显示,在30年代初意大利海军的未来舰队规划中其实没有2艘多利亚级的位置,当时意大利人计划以2艘维内托级和2艘大改后的加富尔公爵级构成一线主力,对付法国海军的旧式战列舰,同时以维内托级为蓝本设计建造2艘新型战列巡洋舰应对法军的敦刻尔克级。然而,法国海军在1935年开始建造更为强大的黎塞留级战列舰(Richelieu class),迫使意大利海军调整计划,放弃战列巡洋舰计划,将维内托级的建造数量增加到4艘,同时对多利亚级实施大改装,以充实舰队战斗力。

■ 法国海军“黎塞留”号战列舰,1940年7月建成,标准排水量38500吨,航速30节,装备381毫米舰炮8门,152毫米舰炮9门,主装甲带厚度330毫米。\n

安德烈亚·多利亚级为加富尔公爵级的改进型,延续了后者的总体设计,同样装备13门305毫米舰炮,副炮火力强化为16门45倍径152毫米舰炮,Q炮塔的安装位置比加富尔公爵级低一层甲板,动力装置为3台帕森斯式蒸汽轮机和20台亚罗式锅炉,燃煤锅炉和混燃锅炉各一半,四轴双舵,输出功率32000马力,航速21节,续航力为4800海里/10节。多利亚级标准排水量为22950吨,满载排水量为25120吨,舰体全长为176米,舰宽28米,吃水深度9.4米,装甲配置与加富尔公爵级相同。

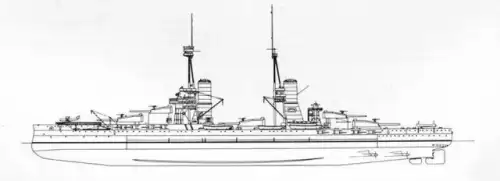

■ 一战时期刚刚竣工服役的“卡约·杜里奥”号战列舰,该舰属于安德烈亚·多利亚级,该级舰的基本设计沿袭了加富尔公爵级。\n

■ 1928年时安德烈亚·多利亚级战列舰的侧视图

多利亚级的大改装基本延续加富尔公爵级的方案,但更多地吸收了同期建造的维内托级的设计要素,因此在某些方面又与加富尔公爵级有所不同。在舰体改造上,多利亚级也更换了新的飞剪艏,但与加富尔公爵级在旧舰首基础增建不同,多利亚级是将旧舰首拆除后完全重建。

在上层建筑布局上两者差异更加明显,多利亚级同样拆除了Q炮塔,但前部上层建筑仿效维内托级的样式,更为高大,在其后方竖立一根单柱式主桅,两座烟囱也与加富尔公爵级一样集中布置在舰体中部,尺寸、间距缩小,原先的后桅被拆除,取而代之的是一个圆柱形上层建筑,其顶部设有副炮射击指挥所和一根短桅。

■ 1940年10月完成改装后的“多利亚”号,该舰借鉴了维内托级战列舰的设计,在副炮布局和上层建筑构造上与加富尔公爵级有所不同。\n

■ 1940年安德烈亚·多利亚级战列舰完成改装后的侧视及俯视线图,注意其副炮及高射炮的布局。\n

在动力系统的改装上,多利亚级基本与加富尔公爵级相同,采用2台贝伦佐式蒸汽轮机和8座亚罗式燃油锅炉,双轴双舵,输出功率为75000马力,试航时的过载功率为84000马力,最高航速可达27节,实用航速为26节,装载燃油2550吨,续航力为6400海里/13节。在防御结构的改装上多利亚级也大体与加富尔公爵级相似,强化了水平装甲,采用普列赛水下防御系统,但增设的炮塔基座装甲没有像加富尔公爵级那样留有空隙。

多利亚级的主炮改装与加富尔公爵级一致,通过扩膛作业获得了10门320毫米主炮,但副炮的改装就大相径庭了。多利亚级采用了全新设计的OTO M1937型45倍径135毫米舰炮作为副炮,总共有12门,安装在4座三联装炮塔内,集中布置在前部上层建筑两侧,每舷2座,呈背负式布局。防空武器更新为10门新型的安萨尔多M1938型50倍径90毫米高射炮,安装在10座全封闭式炮塔内,配有多向稳定炮架,布置在舰体中部上层建筑两侧,每舷5座。

此外,多利亚级还加装了15门37毫米高射炮,后来还加装了20毫米机关炮。由于采用较新型的防空武器,多利亚级在改装后的防空能力比加富尔公爵级更强。在改装中,多利亚级同样拆除了鱼雷发射管,也没有安装航空装备。

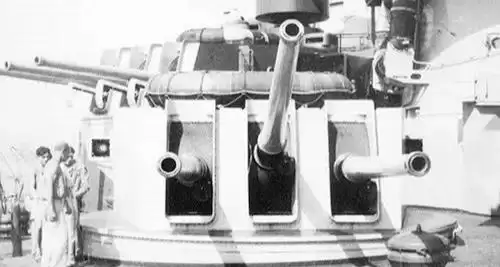

■ “安德烈亚·多利亚”号战列舰前主炮群的正面特写照片,摄于1940年改装完成后,其主炮改装与加富尔公爵级相同,通过扩膛作业增加口径。\n

■ “安德烈亚·多利亚”号战列舰右舷副炮群的近距离特写照片。在改装中,多利亚级安装了12门新型的135毫米舰炮作为副炮,安装在4座三联装炮塔内,并以背负式布局布置在前部上层建筑两侧。\n

经过大改装后,多利亚级的标准排水量增加到26550吨,满载排水量为29340吨,舰体全长达到186.9米,舰宽为28.03米,吃水为10.3米,主副炮和防空武器的火力都明显增强,防御能力得到改善,动力提升,机动性也相应提高,与加富尔公爵级一样成为具备相当战斗力的中型快速战列舰。

■ 1941年时的“卡约·杜里奥”号战列舰,经过改装后该舰富于现代气息,性能明显提高,注意其舰体的伪装迷彩。\n

从1933年到1940年,意大利海军耗费了大量的资源和时间,完成了4艘旧式战列舰的大改装工程,到1940年10月时意大利舰队中可以使用的战列舰数量增加到6艘。然而,长期以来,关于加富尔公爵级和多利亚级改装工程的必要性和实际作用在海军历史学家当中一直存在争议。很多人认为意大利海军此举得不偿失,占用了宝贵的船台和熟练工人,浪费了大量资源,即便是经过改装,4艘中型战列舰的战斗力依然逊色于对手,不如将资源节省下来用于建造更多的维内托级战列舰。

■ 1938年5月,“加富尔公爵”号(近)和“恺撒”号在海军阅舰式上的留影。从技术层面上讲,意大利海军对该级舰的改装是十分成功的。\n

如果从技术层面进行考察,意大利海军的战列舰大改装可以说是极为成功的,值得为意大利的舰船工程师们点赞,他们充分利用了两次世界大战之间造舰及武备技术的进步成果,对4艘旧式战列舰进行了大刀阔斧的结构重建和装备更新,其改装范围之广、幅度之大在世界舰船史上都是罕见的,最大限度地挖掘了旧式战列舰的潜力。

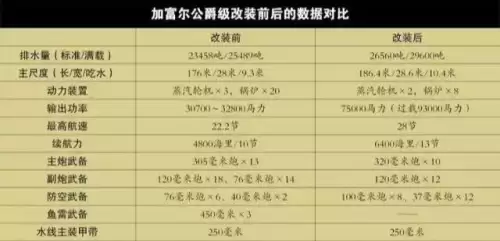

通过大改装,加富尔公爵级和多利亚级的作战性能都得到明显提高,其战斗力的增强是不可否认的,这一点从各舰改装前后的性能数据对比就能够得到确认。但是,受到舰体尺度的限制,加富尔公爵级和多利亚级无法承载更为重型的舰炮和更厚重的装甲结构,因此在火力和防护上相比条约时代后期及条约失效后各国建造的全新战列舰差距明显,所以不免为人所诟病。

■ 1938年,2艘加富尔公爵级战列舰在海上编队航行的雄姿。尽管通过改装提升了性能,但仍然不足以抗衡法国海军的新锐战列舰,因此改装的价值受到质疑。\n

需要注意的一点是,意大利海军的造舰、改装计划都是以对抗法国海军为目标。根据30年代意大利海军的作战构想,经过大改装的加富尔公爵级和多利亚级将以法国海军相对老旧的布列塔尼级为作战对象,而更为新锐的敦刻尔克级和黎塞留级则是同样强悍的维内托级的对手。依据上述设想,改装工程算是十分合理和有的放矢。

平心而论,经过改装的4艘意大利战列舰在对付3艘布列塔尼级时是有优势的,虽然法舰在火力上略胜一筹,但其现代化程度偏低,航速缓慢,在交战中很可能处于下风。

■ 法国海军“布列塔尼”号战列舰,该舰于1915年建成,标准排水量22189吨,航速21节,装备340毫米舰炮10门,138毫米舰炮22门,主装甲带厚度270毫米。\n

问题是人算不如天算,当意大利人完成改装工程时,法国已经战败投降,对手换成了强大的英国皇家海军。虽然英国地中海舰队在战争初期没有太多的现代化战列舰,但是伊丽莎白女王级(Queen Elizabeth class)的381毫米重炮绝非加富尔公爵级和多利亚级所能抗衡的,更不用说纳尔逊级(Nelson class)的406毫米重炮了。

更为重要的是,英国海军在航空母舰和雷达上拥有意大利人不具备的绝对优势,极大限制了意大利水面舰队战斗力的发挥。由于交战形势的变化,经过改装的意大利战列舰就显得非常鸡肋,其改装工程的价值自然也难免受到质疑。不过,意大利人在制定改装计划时并没有想到有朝一日会与英国海军为敌。

■ 1940年11月12日夜间,英军舰载机突袭塔兰托港,“加富尔公爵”号被一枚鱼雷击中,大量进水,坐沉在港内。\n

在二战时期,加富尔公爵级和多利亚级的表现乏善可陈。“加富尔公爵”号在1940年11月12日的塔兰托夜袭中被一枚鱼雷击中,大量进水,坐沉在港内,此后再也没有被修复,其普列赛结构并未起到防御效果,后于1945年2月毁于盟军空袭。

“恺撒”号参加了1940年7月9日的卡拉布里亚海战,被英军“厌战”号战列舰(HMS Warspite)击伤,后多次参加护航行动,1943年9月向盟军投降,战后于1948年作为赔偿舰移交给苏联海军,改名为“新罗西斯克”号(Novorossiysk),后于1955年10月发生不明爆炸而沉没。“多利亚”和“杜里奥”号在二战中主要从事护航和破交作战,凭借较强的防空火力发挥了一定的作用,1943年9月向盟军投降,战后继续在意大利海军中服役,于1956年退役。

■ 1950年停泊在塞瓦斯特波尔港内的苏联海军“新罗西斯克”号战列舰,即原意大利海军“恺撒”号战列舰,该舰在战后被赔偿给苏联,于1955年爆炸沉没。\n