dnf精炼的次元精粹商店 dnf装备次元属性怎么弄的

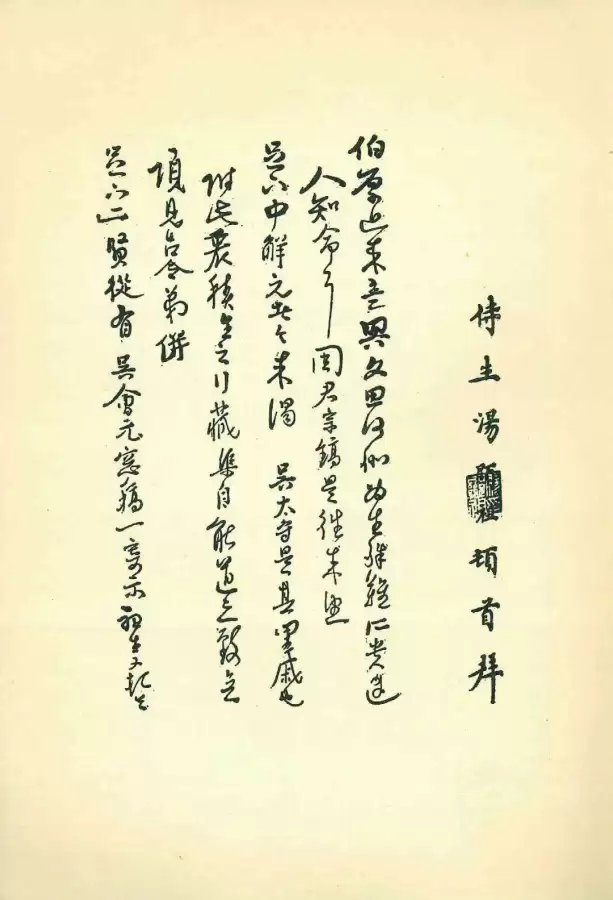

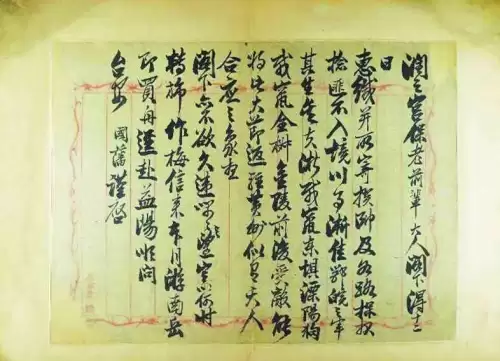

生活在今天的人们,特别是年纪较轻的人,已经很难想象写信对古代人的生活有多么重要。现代交通和通讯技术的进步,极大地改变了人类的生活和交流方式。相距万里可以朝发夕至,通过电报、电话、电子邮件、短信、微信等传递信息,天涯海角只在一瞬间。而古人如果居处相距遥远,往往只能望路兴叹;旅行只能靠双脚和车船骡马,相别动辄经年累月,传递信息的唯一渠道就是写信。无论是军政公文,还是亲书友札,都决定着人们的命运,寄托着希望和忧愁,牵动着欢乐和痛苦,因此留下了“鱼雁传书”“织锦回文”“家书抵万金”等种种典故。打开一件件尘封的古人书信,不啻展开了一幅幅色彩斑斓的古代生活画卷,奏响起一支支幽咽婉转的动人心曲。

一、古代尺牍的文体流变

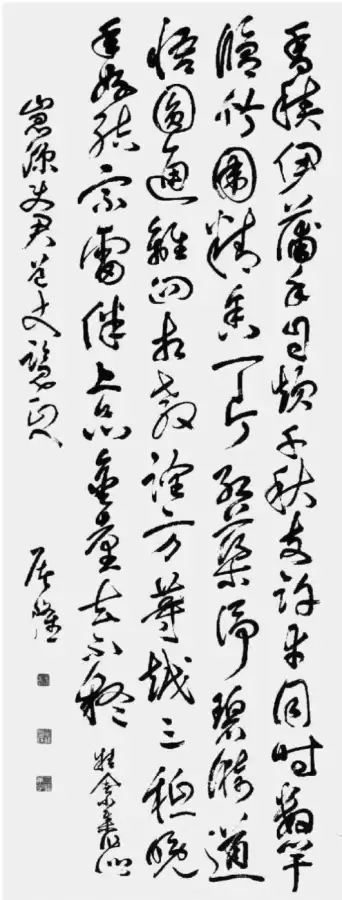

早在上古时期,当人们需要将有关信息告知远在他方的人,而又具备了书写工具(包括文字、刀笔、写字的板片材料等)的时候,最初的书信应该就诞生了。清代学者姚鼐认为,最早的书信,是《尚书·君奭》中记录的周公旦告召公奭的一段话(见姚鼐纂《古文辞类纂》,岳麓书社1988年版,“序”第2页)。这只是就现存文献而言,实际上书信起源应该更早。但当时人们交往有限,书写条件也有限,交流往往通过直接见面交谈进行,书信还不普及。因此著名文学理论家刘勰认为,书信这种文体真正发达,是在春秋战国时期。“三代(夏商周)政暇,文翰颇疏。春秋聘繁,书介弥盛”;“及七国献书,诡丽辐辏”(《文心雕龙·书记第二十五》,刘勰著、周振甫注《文心雕龙注释》,人民文学出版社1981年版,第277页)。这一时期,无论是诸侯国之间,还是贵族士大夫个人之间,交往更加频繁,书信遂被大量使用。刘勰列举《左传》中所载春秋年间秦国绕朝赠晋国士会以策、郑国子家致书晋国赵宣子、楚国巫臣奔晋后致书楚国重臣子重和子反、郑国子产致书晋国执政范宣子等,认为“详观四书,辞若对面”(同上),可视为书信的典范。至秦汉之际,书信更加普及,刘勰形容为“汉来笔札,辞气纷纭”(同上)。李斯《谏逐客书》、邹阳《谏吴王书》、邹阳《狱中上梁王书》、枚乘《说吴王书》、司马迁《报任安书》、杨恽《报孙会宗书》、刘歆《移让太常博士书》等,就是其中出类拔萃的名篇。《后汉书》的《班固传》《蔡邕传》《孔融传》等,在记录传主身后留存于世的各种体裁的作品时,都列了“书”这一类,可见当时人已将书信视为一种重要文体。但在秦汉之际,“书”这种文体的特征还比较模糊,内涵还比较笼统。人们几乎把所有由一个人写给另外的人的文章都称为“书”,并将“记”与“书”连称为“书记”。所谓“书记”文体的内涵相当庞杂。刘勰说:“夫书记广大,衣被事体,笔札杂名,古今多品。”(同上,第278页)他把“谱籍簿录、方术占式、律令法制、符契券疏、关刺解牒、状列辞谚”等,也都归入“书记”一类,认为是“书记所总”,说它们“或事本相通,而文意各异,或全任质素,或杂用文绮,随事立体,贵乎精要”(同上,第281页)。从两汉到魏晋南北朝,随着文学的发展,各种文体进一步分化独立,“书”体文也经历了两次重要的分化。一是士大夫与帝王之间的往来文章,和官府之间的往来书札,原来也都称为“书”。秦汉以后,为了加强君王的权威,立起了规矩,帝王写给臣民的文章,被称为“命、谕告、玺书、批答、诏、敕、册、制诰”等;士大夫写给皇帝的文章被称为“表奏”,它们就都从“书”中分化出去了。到了东汉时期,官府之间的往来书札,也有了单独的名称,被称为“奏记”“奉笺”,也从“书”中分化出去了。刘勰云:“战国以前,君臣同书,秦汉立仪,始有表奏;王公国内,亦称奏书”;“迄至后汉,稍有名品,公府奏记,而郡将奉笺”。(同上,第278页)明代吴讷《文章辨体序说》亦称:“昔臣僚敷奏,朋旧往复,皆总曰书。近世臣僚上言,名为表奏;惟朋旧之间,则曰书而已。”(见吴讷、徐师曾《文章辨体序说 文体明辨序说》,人民文学出版社1998年版,第41页)梁萧统编《文选》,就已将“诏、册”(卷三十五)、“令、教、策”(卷三十六)、“表”(卷三十七、三十八)、“上书”(卷三十九)、“弹事、笺、奏记”(卷四十)与“书”(卷四十一、四十二、四十三)分开了。总体而言,经过这一分化,属于公文的“书”,即所谓“公牍”,就基本上从“书”中独立出去了,“书”主要用来指相对个人化的书信。但剩下来的“书”体文内容仍然非常复杂,可以论政,可以论学,也可以用于应酬,用于亲人、朋友之间相互问候,彼此之间差异仍然较大。两汉以后,随着纸张的发明使用,书写更为便利,亲人、朋友之间的日常联系越来越多地运用书信。这类书信一般篇幅短小,内容日常生活化,语言活泼轻松,与此前的公牍性书信,以及比较郑重、正式的论政、论学书信不同,成为书信的一个很重要的门类,后人称之为帖、短笺等,有些近似于现在的便条、字条。(参见钱锺书《管锥编》,中华书局1979年版,第三册,第1108页)著名书法家王羲之等就留下了大量这类帖、短笺。至此,在相对个人化的书信内部,比较郑重、正式的论政、论学类书信,与比较日常生活化的书信也相对区分开来了,后者就是后来人们所称的狭义的“尺牍”的前身。“尺牍”之称,起于汉朝。当时朝廷的诏书都写在一尺一寸长的竹木板上,所以称“尺牍”或“尺一牍”,是包括朝廷诏书在内的所有书信的通称。当公文性的“书”被改称为“诏”“敕”“制”和“奏”“疏”“表”等而独立出去,个人化的“书”内部又发生分化之后,“尺牍”遂被专门用来指比较日常生活化的书信。它就由所有书信的通称,变成比较日常生活化书信的专称。人们用丝帛、纸张写信,也比照“尺牍”的说法,称“尺素”“尺缣”“尺锦”“尺纸”等。既然各种载体的书信都以“尺”称,所以书信又被称为“尺书”“尺翰”。从魏晋南北朝到唐宋,人们越来越多地写这种帖、短笺,即“尺牍”,但它们还不受重视。人们重视的还是那种比较郑重、正式的论政、论学“书”,认为这种“书”才比较有价值。王羲之的众多帖、短笺之所以能流传下来,是因为他的书法为世人所重,这些书信是因书法而传。当时其他人应该也写了不少类似的东西,它们就没有这样幸运了。刘勰《文心雕龙·书记卷二十五》已两次提到“尺牍”(“祢衡代书,亲疏得宜:斯又尺牍之偏才也”;“然才冠鸿笔,多疏尺牍”(同前引,第277页),语气中显然对“尺牍”颇为轻视。唐宋间文人自编文集,或他人代编文集,如白居易《白氏文集》、欧阳修《居士集》、苏轼《东坡集》《东坡后集》等,都列有“书”类,但只收比较郑重、正式的“书”。直到南宋年间,人们的观念才开始发生变化。据信编纂于南宋的《东坡外集》中,除有“书”二卷外,还有“小简”(即“尺牍”)十九卷。周必大等人所编《欧阳文忠公集》收“书简”十卷。这种将“书”与“尺牍”分开收录的编纂方式,此后被继承下来。如明代所编《东坡续集》十二卷中,除“书”一卷外,还有“书简”四卷。同样编于明代的《三苏全集·东坡集》八十四卷中,除“书”二卷外,还有“尺牍”十二卷。这些“尺牍”都是原来被遗落的,这时才被搜集汇录在一起。这固然是因为欧阳修、苏轼人品高尚、文采出众,尺缣片楮,后世人皆乐于收集而宝藏之,亦因“尺牍”这种文体的价值终于得到认可。人们对“尺牍”的文体特征有了比较清晰的认识,因而将它与比较郑重、正式的论政、论学书信分别开来。狭义的“尺牍”作为一种文体,遂正式登上文坛。(见(日)浅见洋二《文本的“公”与“私”——苏轼尺牍与文集编纂》,《文学遗产》2019年第5期)自此以后,比较郑重、正式的论政、论学“书”,一般被视为“古文”之一体;而比较日常生活化、篇幅短小、文风活泼的“尺牍”,则被归于“小品文”的范畴。当然,无论是公文性书信与个人化书信之间,还是个人化书信中比较郑重、正式的论政、论学书信与比较日常生活化的“尺牍”之间,界限都不是绝对的。两汉以后,臣僚给皇帝的奏疏,也还有叫“书”的,如王安石著名的《上仁宗皇帝言事书》。有些比较日常生活化的书信,如曹植《与杨德祖书》、陶渊明《与子俨等疏》,内容也未尝不重要。但总体上说,这几类书信之间的分野是清楚的。及至明清时期,随着社会生活和人们思想观念的变化,人们的文学观念总体上越来越世俗化,即越来越注重反映普通人日常生活的文体,尺牍遂越来越受青睐。人们在编选文集时,往往将“尺牍”与“书”等量齐观,将之统一编入“书”中,甚至将“尺牍”单行。如明代文学家陆深的文集中,“书”类就兼收比较郑重、正式的论政、论学“书”,和包括家书在内的“尺牍”。后来因为他的“尺牍”很受欢迎,人们又将他的“尺牍”另编为《俨山尺牍》行世。晚明其他著名文人如屠隆、汤显祖、冯梦祯、王思任等,均有尺牍单独刊行。晚明至清初,更出现了选编出版历代名人尺牍总集的风潮,现在可以考知的不下两百种,其中影响较大的有杨慎《赤牍清裁》、王世贞《尺牍清裁》、屠隆《国朝七名公尺牍》、凌迪知《国朝名公翰藻》、李渔《尺牍初征》、周亮工《尺牍新钞》等。

二、古代尺牍的当代价值

尺牍历来是比较受欢迎的读物,堪称读者的宠儿,用鲁迅先生的话来说:“日记或书信,是向来有些读者的。”(鲁迅《孔另境编〈当代文人尺牍钞〉序》,见《鲁迅全集》(六)《且介亭杂文二集》,人民文学出版社1961年版,第330页)人们为什么对尺牍感兴趣?古代尺牍对当代人还有何价值?我想它至少具有如下四个方面的意义:一是可以帮助我们更准确深入地认识历史的真相。中国素来有重视历史的传统,记载古代历史的文献可谓汗牛充栋。但大部分正经正史记录的都是重大历史事件,描写的都是风云人物在朝堂、疆场上的壮举,属于宏大叙事,较少触及这些人物的日常生活图景,包括他们与家人、亲友、同僚等之间盘根错节的微妙关系,以及他们复杂幽微的内心活动。而他们所写的书信,则与各种笔记、野史等一起,展现了历史的另外一面。如果说正经正史反映的是这些人物带着面具的表演,那么书信等则在一定程度上反映了他们摘下面具后的真相。如果说前者展现的是台前的景象,那么后者则揭示了幕后的种种细节。看历史,既要把握大局,也要深入细节;既要看到正面,也要看到反面。只有将这些不同的面相拼接在一起,才庶几接近历史的真面目。如我们可以称明代著名文学家汤显祖秉性刚正,不畏权贵,从遂昌知县任上自行辞职归家。但看到他当时与好友刘应秋等人的往来信函,就知道当时朝中人际关系多么复杂,汤显祖为争取出路曾做了多么不懈的努力。从曾国藩写给其弟曾国荃等人的书信中,我们可以得知湘军内部、湘军与淮军之间、湘军淮军与清廷之间,是如何矛盾重重。而从太平天国忠王李秀成写给英国传教士艾约瑟、杨笃信的书信中,我们又可以看到打着基督教旗号的太平天国与清朝、西方势力三者之间的微妙关系。从书信中获取的这些零碎而生动的细节,可以大大丰富我们对历史真相的认知,让我们对历史的印象由粗线条的轮廓变为鲜活的图景。

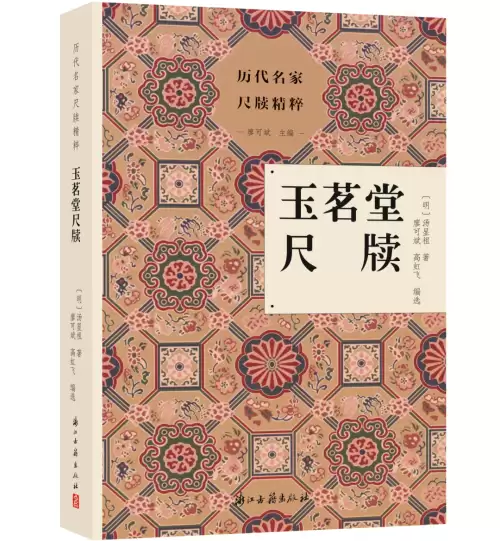

基于上述认识,我们编选了这套“历代名家尺牍精粹”丛书,精选明清尺牍十家(徐渭、汤显祖、屠隆、袁宗道、袁宏道、袁中道、陈继儒、吴伟业、袁枚、曾国藩)。旨在帮助广大读者欣赏美文,获得轻松愉悦的审美享受;发抒性灵,陶冶情操;回望祖国传统文化,回味前人的生活方式,增进对中国古代社会和士人精神世界的理解;感受汉字和汉语的深邃魅力,提高书面和口头表达能力。